ルール無用の自由空間

自宅の近くの公園は高いフェンスに囲まれていて、野球ができる小さなスペースがあります。

昨日は、そこに5つくらいのグループが一斉に入り乱れていました。

キャッチボールをする子、バッティング練習をする子、サッカーを始める子、サッカーのボールが野球エリアを横切り、野球の打球がサッカーの頭上を飛んでいく…。

一応ルールはあるはずなのに、誰も全体を仕切る人はいません。

誰のものでもあり、誰のものでもない

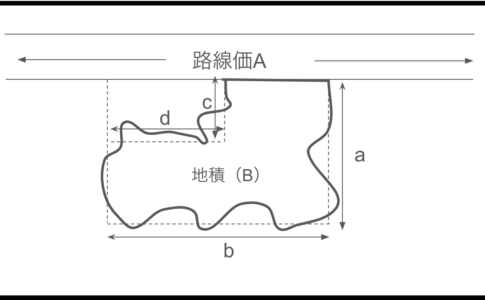

相続で土地や不動産が共有になったとき、権利は全員が持っているはずなのに、実態は「誰がどこを使うか」があいまいです。

昨日の公園では、バッティング練習をしている子が打ったボールが、サッカー中の別のグループの足元を転がっていきました。

でも、サッカーの子たちはそれを拾って投げ返すだけ、特に文句も言わずに済ませていました。

これって、共有財産の状況と似ているなと感じました。

「まあいいか」「しょうがないか」と放置される共有状態が、後で揉め事の種になることも多いのです。

一見、共存しているようで…

公園の子どもたちは、最低限のマナーを守りながら、なんとなく共存していました。

バットはテニスボールで代用する、サッカーはスペースを譲り合う…そんな“空気”があるからこそ、なんとか秩序が保たれているように見えます。

でも、これが相続税の世界ではそうはいきません。

共有の土地を売買する時は、共有者全員の意思表示をする必要があります。

もし、その共有者が遠い顔を見たこともない親戚だったら、どうやって意思確認をしたら良いのでしょうか。

遺言書、遺産分割協議、代償分割

親の相続の場合、生前にできることの筆頭は遺言書の作成になります。

特に現預金がなく、実家だけという場合は、後の遺産分割で揉める原因となってしまいます。

それを防ぐ意味でも遺言書の作成で最も早くできる相続対策となります。

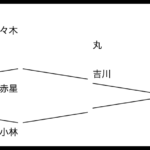

相続発生に、共有財産の解決策は遺産分割協議となります。

ここで、相続人同士でしっかり分割ができればそれに越したことはありません。

財産が、不動産しかないような場合は、1人が実家を相続して、代償金をもう1人に支払うことで不動産の共有を防ぐことができます。

この代償金の算定は、税務のプロである税理士にお任せください。

不動産を後々売買する際の譲渡所得税の計算も加味した公平な代償金の算定が可能です。

本ブログ記事の無断転載はおやめください

息子&娘(7歳10ヶ月&3歳10ヶ月)の成長日記

息子と日曜日は公園でキックベースとキャッチボールなどを楽しみました。

暑い中でも関係なく元気に遊ぶ子供の無尽蔵のスタミナに驚かされます。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。

前走の私が直接対応させていただきます!!

既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。

著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中

よろしくお願いします。

相続税申告はこちら